その61 風邪のあとに長引く咳と炎症

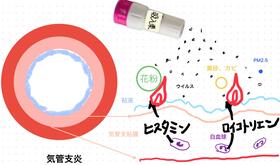

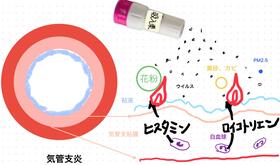

外来に、風邪の後に咳が長引きます、という患者さんが毎日のように訪れます。風邪などウイルス感染後に咳が続く理由は、ウイルスそのものが原因ではありません。ウイルスは、1週間程度で体内の免疫反応により排除されます。ところが、体質や疲労などが原因で、ウイルスがいなくなっても、免疫反応が続く場合があります。免疫反応が続いた結果、鼻や気管支粘膜が腫れた状態(炎症)が起こります。

炎症が長引きやすい人は、花粉症やじんましんを持っていたり、蚊に刺されると大きく腫れる人などです。簡単に言うと、白血球が働き者の人は炎症が長引きやすいのです。炎症は英語でinflammationといい「炎が燃え盛る」という意味です。

免疫の中心は血液中の白血球ですが、異物に反応してさまざまな化学物質(chemicalmediator)を血管内に放出します。主な化学物質は、ヒスタミンやロイコトリエンで、これらは毛細血管を拡張させるので、粘膜が赤く腫れてしまいます。この状態が炎症です。血管透過性も高めるので、血管内から血漿成分(水分やグロブリンなど免疫に関与するタンパク質)が漏れ出します。これが鼻水や痰の成分です。この炎症は放っておくと1ヶ月以上

続くこともあります。

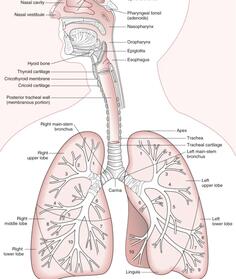

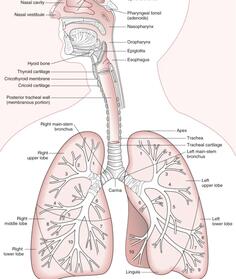

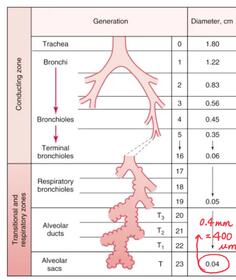

上図は気管支の解剖図です。気管は23回分岐して肺胞に到達します。肺胞の直径は400μm

ありますので、花粉や黄砂などの微粒子は容易に進入できます。

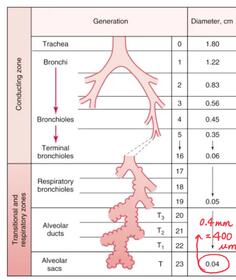

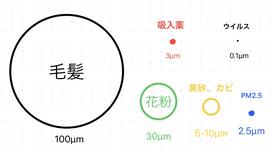

大気中には、花粉、黄砂、カビ、その他PM2.5呼ばれる微粒子が、浮遊しています。これ

ら微粒子が気管支粘膜に付着すると、白血球が活性化され炎症が引き起こされます。上の

図に示したように、花粉、黄砂、カビ、PM2.5、ウイルスの順に小さくなっていきます。

気管支終末の肺胞の大きさは、直径約400μmですので、これらの微粒子は、容易に肺の奥

まで届いてしまいます。

最も重要な治療はステロイド(白血球の活動を弱める)吸入薬で、抗ヒスタミン、抗ロイ

コトリエンなどの内服も併用します。風邪の後咳が長引く(1週間以上)ときは、気管支

に炎症が起きていますので、医療機関を受診しましょう。

以上です。

炎症が長引きやすい人は、花粉症やじんましんを持っていたり、蚊に刺されると大きく腫れる人などです。簡単に言うと、白血球が働き者の人は炎症が長引きやすいのです。炎症は英語でinflammationといい「炎が燃え盛る」という意味です。

免疫の中心は血液中の白血球ですが、異物に反応してさまざまな化学物質(chemicalmediator)を血管内に放出します。主な化学物質は、ヒスタミンやロイコトリエンで、これらは毛細血管を拡張させるので、粘膜が赤く腫れてしまいます。この状態が炎症です。血管透過性も高めるので、血管内から血漿成分(水分やグロブリンなど免疫に関与するタンパク質)が漏れ出します。これが鼻水や痰の成分です。この炎症は放っておくと1ヶ月以上

続くこともあります。

上図は気管支の解剖図です。気管は23回分岐して肺胞に到達します。肺胞の直径は400μm

ありますので、花粉や黄砂などの微粒子は容易に進入できます。

大気中には、花粉、黄砂、カビ、その他PM2.5呼ばれる微粒子が、浮遊しています。これ

ら微粒子が気管支粘膜に付着すると、白血球が活性化され炎症が引き起こされます。上の

図に示したように、花粉、黄砂、カビ、PM2.5、ウイルスの順に小さくなっていきます。

気管支終末の肺胞の大きさは、直径約400μmですので、これらの微粒子は、容易に肺の奥

まで届いてしまいます。

最も重要な治療はステロイド(白血球の活動を弱める)吸入薬で、抗ヒスタミン、抗ロイ

コトリエンなどの内服も併用します。風邪の後咳が長引く(1週間以上)ときは、気管支

に炎症が起きていますので、医療機関を受診しましょう。

以上です。

その60 心の器(container)を広げるということ

4月になると周囲の環境の変化が色々とあると思います。自分の異動はなくても、退職される人、新入社員など人の入れ替わりがあると環境が変わります。人は新しい環境に置かれると、軽微な緊張感や疲労感が蓄積して、脳の働きが低下してきます。車で例えるなら、エンジンオイルが古くなって、アクセルを踏んでも吹け上がらないような状態です。

一時的に疲れがたまって作業効率が上がらない時は、大きく伸びをしてあくびをすると、新鮮な空気が体に取り込まれ、リフレッシュできることは皆さんもよくご存知だと思います。ところが、疲労蓄積が慢性化すると、何をやってもなかなか頭が働かなくなってしまいます。やる気がなくなったり(意欲低下)、気分が落ちこんだり(抑うつ気分)、同じことを堂々めぐりで考えてしまう(反芻思考)などの症状が2週間以上続く時は、うつ状態と言われます。

うつ状態とうつ病の違いは何?とよく質問を受けますが、「状態」とは今現れている症状のことを指します。「病」とは医学的な病名になります。うつ状態を呈する病名はたくさんあります。甲状腺機能低下症(他ホルモン異常)、脳梗塞、パーキンソン病、認知症、アルコール依存症、統合失調症、躁うつ病、うつ病、神経発達症、更年期症候群などです。

我々精神科医は、うつ状態の人を見た時は、他の病気が隠れていないか、血液検査や必要であれば頭部MRIなどを行います。他の病気が考えにくい時に初めて「うつ病」と診断します。また、人事部の方から「うつ病」と「適応障害」はどう違うのかと質問されることがあります。「適応障害」は、3ヶ月以内のストレス要因が原因で発症し、ストレス要因がなくなれば半年以内に症状が改善するものを指しますが、両者の線引きは非常に困難です。

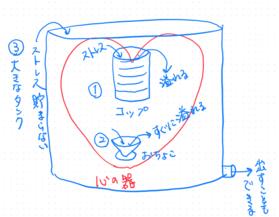

ここからは私見ですが、心の中に①のようなコップ(心の器)があり、ストレスで水が溢れてしまった状態を「適応障害」とします。大体1ー2ヶ月も休んでコップの水を空にすれば、回復します。ところがストレスを受けすぎて、②のようにコップが小さくなってしまうとどうでしょう。中の水を空にしても、またストレスを受ければすぐに溢れてしまいます。このおちょこの状態がうつ状態です。

おちょこのように小さくなってしまった心の器は、自分の努力ではもとのコップに戻すことは難しいです。脳の中の神経伝達物質のバランスが崩れているので、適切な薬物療法が必要です。薬を飲むことで、おちょこ程度の心の器は1週間ぐらいで、コップの大きさまで戻ります。精神科の治療では、このコップを③のように大きなタンクぐらいに広げることを目標とします。心の器が大きくなると、ストレスを受けても全然平気ですし、ストレスを自分で流すこともできるのです。

心の器をコップ以上に広げるには、薬物療法だけでは困難です。そのためには自己管理を再確認する必要があります。心の器を広げる自己管理は、①姿勢、②呼吸法、③ 考え方です。①は上虚下実(下半身に力を込めて上半身をぶらぶらにすること(くらげ状態)) 。これにより頭の血流が増えて、気持ちがリラックスします。②は禅の呼吸といって、ゆっくりと鼻から息を吐くこと。息を吐くと心拍数が遅くなり気持ちが落ち着きます。③考え方は、自分も他人も全てを許すことです。合言葉は「まあいいか」です。「~すべき」という考えにとらわれると、緊張感が生じ、頭が疲れてしまいます。

心の器が大きくなると、今まで苦手だった環境においても、リラックスした状態保つことができます。人間の心の器は年と共に自然に大きくなります。そして、死ぬ直前が無限大になります。皆さんも通勤中や会議中に上に示した自己管理を行ってみて下さい。頭がスッキリして気持ちが前向きになります。私もいつもこれを意識して診療しています。全然疲れません。

以上です。

参考)くらげ体操 https://www.sannoclinic.jp/cafe/archives/art/00062.html

一時的に疲れがたまって作業効率が上がらない時は、大きく伸びをしてあくびをすると、新鮮な空気が体に取り込まれ、リフレッシュできることは皆さんもよくご存知だと思います。ところが、疲労蓄積が慢性化すると、何をやってもなかなか頭が働かなくなってしまいます。やる気がなくなったり(意欲低下)、気分が落ちこんだり(抑うつ気分)、同じことを堂々めぐりで考えてしまう(反芻思考)などの症状が2週間以上続く時は、うつ状態と言われます。

うつ状態とうつ病の違いは何?とよく質問を受けますが、「状態」とは今現れている症状のことを指します。「病」とは医学的な病名になります。うつ状態を呈する病名はたくさんあります。甲状腺機能低下症(他ホルモン異常)、脳梗塞、パーキンソン病、認知症、アルコール依存症、統合失調症、躁うつ病、うつ病、神経発達症、更年期症候群などです。

我々精神科医は、うつ状態の人を見た時は、他の病気が隠れていないか、血液検査や必要であれば頭部MRIなどを行います。他の病気が考えにくい時に初めて「うつ病」と診断します。また、人事部の方から「うつ病」と「適応障害」はどう違うのかと質問されることがあります。「適応障害」は、3ヶ月以内のストレス要因が原因で発症し、ストレス要因がなくなれば半年以内に症状が改善するものを指しますが、両者の線引きは非常に困難です。

ここからは私見ですが、心の中に①のようなコップ(心の器)があり、ストレスで水が溢れてしまった状態を「適応障害」とします。大体1ー2ヶ月も休んでコップの水を空にすれば、回復します。ところがストレスを受けすぎて、②のようにコップが小さくなってしまうとどうでしょう。中の水を空にしても、またストレスを受ければすぐに溢れてしまいます。このおちょこの状態がうつ状態です。

おちょこのように小さくなってしまった心の器は、自分の努力ではもとのコップに戻すことは難しいです。脳の中の神経伝達物質のバランスが崩れているので、適切な薬物療法が必要です。薬を飲むことで、おちょこ程度の心の器は1週間ぐらいで、コップの大きさまで戻ります。精神科の治療では、このコップを③のように大きなタンクぐらいに広げることを目標とします。心の器が大きくなると、ストレスを受けても全然平気ですし、ストレスを自分で流すこともできるのです。

心の器をコップ以上に広げるには、薬物療法だけでは困難です。そのためには自己管理を再確認する必要があります。心の器を広げる自己管理は、①姿勢、②呼吸法、③ 考え方です。①は上虚下実(下半身に力を込めて上半身をぶらぶらにすること(くらげ状態)) 。これにより頭の血流が増えて、気持ちがリラックスします。②は禅の呼吸といって、ゆっくりと鼻から息を吐くこと。息を吐くと心拍数が遅くなり気持ちが落ち着きます。③考え方は、自分も他人も全てを許すことです。合言葉は「まあいいか」です。「~すべき」という考えにとらわれると、緊張感が生じ、頭が疲れてしまいます。

心の器が大きくなると、今まで苦手だった環境においても、リラックスした状態保つことができます。人間の心の器は年と共に自然に大きくなります。そして、死ぬ直前が無限大になります。皆さんも通勤中や会議中に上に示した自己管理を行ってみて下さい。頭がスッキリして気持ちが前向きになります。私もいつもこれを意識して診療しています。全然疲れません。

以上です。

参考)くらげ体操 https://www.sannoclinic.jp/cafe/archives/art/00062.html

その59 男性更年期障害もあるの?

精神科の診療をしていると、気分の落ち込み、倦怠感、不眠、食欲低下など、いわゆるうつ状態の男性が「男性更年期障害ではないか」と質問されることがあります。

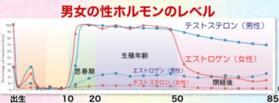

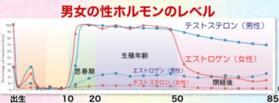

一般に更年期障害とは、女性ホルモン(エストロジェン)が大きく減少する45歳から55歳の女性の様々な症状を指します。それと同様に男性ホルモン(テストステロン)の低下でも、身体症状(身体の痛み、筋力の低下)、精神症状(抑うつ気分、不安、不眠)、性機能症状(性欲減退、勃起力の低下)が見られると言われています。

2002年に泌尿器科学会より「LOH症候群(Low-onsetHypogonadism:加齢男性性腺機能低下症候群)診療ガイドライン」が初めて発行され、2007年、2023年にも発行されましたが、LOH 症候群は ICD-11 (国際疾病分類第11版)には収載されておらず、日本でも保険病名ではなく、その病態は明らかになっていません。LOH症候群の症状は下図のとおりです(日本内分泌学会サイトより)。

上の症状は、うつ状態の症状とイコールではないでしょうか。

うつ状態と男性更年期を見分ける方法は、テストステロンを測定することですが、一般の精神科診療において、テストステロン値を調べることはしません。

ガイドラインでは総テストステロン(TT: total teststerone)値の閾値は250ng/dL、遊離テストステロン(FT: free teststerone)値の閾値は測定方法にかかわらず 7.5pg/ mLとしています。この基準から判断しますと、40 歳代の約 10%、50 歳代の約 20%、60 歳代の約 50%が FT 値の境界領域以下と報告されています。本邦においても高齢化が進み,LOH 症候群の有病率は増加していると思われますが、近年行われた LOH 症候群の疫学調査はありません。

遊離テストステロンの単位(ピコ: ナノの千分の一)を見ても明らかなように、測定値の不確実性が指摘されています。「日内変動もみられるため、朝食抜きで午前中の採血を4週間間隔で2回行う必要があり、LOH症候群の生化学的診断は世界的にも合意に達していない」とガイドラインに記されています。これでは、検査と治療に大変な手間と時間がかかります。

現在、一部の泌尿器科で行われているホルモン補充療法は、テストステロン注射薬を1−2週間おきに3ヶ月行い、症状の変化を見るものです。費用は1回1−2万円。中には男性性機能不全(声変わりや髭などの二次性徴が発来しない病気)の診断で、テストステロン注射を保険適応で行う場合があり、その際はその際は3割負担で2000円程度となります。

女性では45歳から55歳を更年期と呼び、その時期に見られる症状は様々であり、女性ホルモンであるエストロジェンを補充することで、症状の劇的な改善を認めることがあります。一方下図のように、男性ホルモンであるテストステロンは、50歳頃から徐々に減少しますが、85歳においてもピークの7−8割は認められることから、エストロジェンの補充ほどは劇的な効果は認められないのではないかと推察されます。

https://www.asahi.com/relife/article/14257034(朝日デジタルサイトより)

以上より、当院では「男性更年期障害かもしれない」と訴えて受診した場合は、①生活習慣の改善(生活リズム、運動、食事、嗜好品)、②副作用の少ない抗うつ薬、③傷病休暇(3ヶ月から1年の自宅療養)をお勧めします。

というのも、私は医師になって35年になりますが、うつ状態でテストステロン補充療法を受けて、症状が改善した人を1人も見たことがないからです。その反面、上記②の方法ですと、肌感覚ですが、3人に2人程度で症状が改善する印象があります。

最後になりますが、私自身はLOH=うつ状態と考えますので、男性更年期症状に対しては、ホルモン補充療法ではなく、上記の①から③をお試しになることをお勧めします。ホルモン補充療法は、お金と時間の無駄になるような気がします。

繰り返しになりますが、男性更年期障害(年が更(あら)たまる時期の諸症状=加齢変化)はあるとは思いますが、それに対してホルモン補充療法は第一選択ではないと考えます。

以上です。

(参考)

日本泌尿器科学会 LOH 症候群(加齢男性・性腺機能低下症)診療の手引き 2007年 2022年

一般に更年期障害とは、女性ホルモン(エストロジェン)が大きく減少する45歳から55歳の女性の様々な症状を指します。それと同様に男性ホルモン(テストステロン)の低下でも、身体症状(身体の痛み、筋力の低下)、精神症状(抑うつ気分、不安、不眠)、性機能症状(性欲減退、勃起力の低下)が見られると言われています。

2002年に泌尿器科学会より「LOH症候群(Low-onsetHypogonadism:加齢男性性腺機能低下症候群)診療ガイドライン」が初めて発行され、2007年、2023年にも発行されましたが、LOH 症候群は ICD-11 (国際疾病分類第11版)には収載されておらず、日本でも保険病名ではなく、その病態は明らかになっていません。LOH症候群の症状は下図のとおりです(日本内分泌学会サイトより)。

上の症状は、うつ状態の症状とイコールではないでしょうか。

うつ状態と男性更年期を見分ける方法は、テストステロンを測定することですが、一般の精神科診療において、テストステロン値を調べることはしません。

ガイドラインでは総テストステロン(TT: total teststerone)値の閾値は250ng/dL、遊離テストステロン(FT: free teststerone)値の閾値は測定方法にかかわらず 7.5pg/ mLとしています。この基準から判断しますと、40 歳代の約 10%、50 歳代の約 20%、60 歳代の約 50%が FT 値の境界領域以下と報告されています。本邦においても高齢化が進み,LOH 症候群の有病率は増加していると思われますが、近年行われた LOH 症候群の疫学調査はありません。

遊離テストステロンの単位(ピコ: ナノの千分の一)を見ても明らかなように、測定値の不確実性が指摘されています。「日内変動もみられるため、朝食抜きで午前中の採血を4週間間隔で2回行う必要があり、LOH症候群の生化学的診断は世界的にも合意に達していない」とガイドラインに記されています。これでは、検査と治療に大変な手間と時間がかかります。

現在、一部の泌尿器科で行われているホルモン補充療法は、テストステロン注射薬を1−2週間おきに3ヶ月行い、症状の変化を見るものです。費用は1回1−2万円。中には男性性機能不全(声変わりや髭などの二次性徴が発来しない病気)の診断で、テストステロン注射を保険適応で行う場合があり、その際はその際は3割負担で2000円程度となります。

女性では45歳から55歳を更年期と呼び、その時期に見られる症状は様々であり、女性ホルモンであるエストロジェンを補充することで、症状の劇的な改善を認めることがあります。一方下図のように、男性ホルモンであるテストステロンは、50歳頃から徐々に減少しますが、85歳においてもピークの7−8割は認められることから、エストロジェンの補充ほどは劇的な効果は認められないのではないかと推察されます。

https://www.asahi.com/relife/article/14257034(朝日デジタルサイトより)

以上より、当院では「男性更年期障害かもしれない」と訴えて受診した場合は、①生活習慣の改善(生活リズム、運動、食事、嗜好品)、②副作用の少ない抗うつ薬、③傷病休暇(3ヶ月から1年の自宅療養)をお勧めします。

というのも、私は医師になって35年になりますが、うつ状態でテストステロン補充療法を受けて、症状が改善した人を1人も見たことがないからです。その反面、上記②の方法ですと、肌感覚ですが、3人に2人程度で症状が改善する印象があります。

最後になりますが、私自身はLOH=うつ状態と考えますので、男性更年期症状に対しては、ホルモン補充療法ではなく、上記の①から③をお試しになることをお勧めします。ホルモン補充療法は、お金と時間の無駄になるような気がします。

繰り返しになりますが、男性更年期障害(年が更(あら)たまる時期の諸症状=加齢変化)はあるとは思いますが、それに対してホルモン補充療法は第一選択ではないと考えます。

以上です。

(参考)

日本泌尿器科学会 LOH 症候群(加齢男性・性腺機能低下症)診療の手引き 2007年 2022年

その58 便通を良くする生活習慣

庭に梅の花が開き始めましたが、まだまだ寒い日が続きます。

冬は乾燥のため体内の水分が減り、寒さのため運動量が減り血の巡りが悪くなるので、便秘が起こりやすくなります。

下の図のように、便秘は若い女性に多くみられますが、60代後半からは男女の比率が逆転します。

(令和元年・国民生活基礎調査より)

若い女性に便秘が多い原因として、

①腸が長く柔らかいため便がたまりやすい

②排卵後に卵巣から放出される黄体ホルモンが腸蠕動を抑える(黄体ホルモンが低下する月経後に排便が良くなる)

高齢者に便秘が多い原因としては、

①体内水分量の低下 (筋肉量の低下、口渇中枢の感度低下)

②運動量の低下

便秘を防ぐには、食物繊維と水分、運動、規則正しい排便行動などが有用であると言われています。今回は便通を良くする食材と運動と排便の姿勢についてまとめてみました。

便通を良くする食材

水溶性食物繊維 水溶性食物繊維が水に溶けて便を柔らかくする

わかめ、納豆、山芋、いちご、オクラ、アボカド、ひじき、キャベツ、白米など

不溶性食物繊維 水分を吸収して膨らみ便の量を増やす

ごぼう、さつまいも、じゃがいも、かぼちゃ、キャベツ、白米、玄米、りんごなど

便通を悪くする食材

小麦 小麦に含まれるグルテンというタンパク質は、水分を吸収すると粘着力が強く、腸粘膜に付着しするため排出しにくい食材です。またアレルギーのもと(アレルゲン)になるため、腸粘膜の炎症を起こすことがあり、腸内環境を悪化させやすいと言われています。小麦粉はグルテン量が多い順に、強力粉(パン、ピザ)、中力粉(うどん、ラーメン)、薄力粉(天ぷらの衣、クッキー)と分類されますので、パンやうどんにグルテンが多く含まれていることになります。

餅 もち米にはアミロペクチンという粘度の高いデンプンで構成されており、これまた腸粘膜にこびりつきやすのです。

便通を良くする運動 運動全般は血の巡りを良くするため便通をよくします。

特におすすめの運動は、①腹を凹ませる、②肛門を締める運動です。これならオフィスで仕事中、会議中でもできると思います。両手で腹の中に指を深く入れるようなマッサージも有効です。

便通を良くする排便姿勢

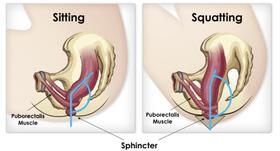

下の図は、左が便座に腰掛けたとき、右がしゃがんでいるときの直腸と肛門の角度が示されています。恥骨直腸筋という筋肉が直腸に巻き付いているので、座っているときは、直腸と肛門の角度が180度以下に曲がっていますが、しゃがむことでほぼ一直線になります。台に足を乗せて便座に座るとしゃがんだ姿勢になるので、時にはバズーカ砲のような排便を経験できますw。

https://detoxinista.com/squatty-potty-review/

食事と運動と排便姿勢を整えると、快適な排便が体験できます。食事と運動と排便姿勢を心がけて、スッキリした毎日を過ごしましょう。

以上です。

冬は乾燥のため体内の水分が減り、寒さのため運動量が減り血の巡りが悪くなるので、便秘が起こりやすくなります。

下の図のように、便秘は若い女性に多くみられますが、60代後半からは男女の比率が逆転します。

(令和元年・国民生活基礎調査より)

若い女性に便秘が多い原因として、

①腸が長く柔らかいため便がたまりやすい

②排卵後に卵巣から放出される黄体ホルモンが腸蠕動を抑える(黄体ホルモンが低下する月経後に排便が良くなる)

高齢者に便秘が多い原因としては、

①体内水分量の低下 (筋肉量の低下、口渇中枢の感度低下)

②運動量の低下

便秘を防ぐには、食物繊維と水分、運動、規則正しい排便行動などが有用であると言われています。今回は便通を良くする食材と運動と排便の姿勢についてまとめてみました。

便通を良くする食材

水溶性食物繊維 水溶性食物繊維が水に溶けて便を柔らかくする

わかめ、納豆、山芋、いちご、オクラ、アボカド、ひじき、キャベツ、白米など

不溶性食物繊維 水分を吸収して膨らみ便の量を増やす

ごぼう、さつまいも、じゃがいも、かぼちゃ、キャベツ、白米、玄米、りんごなど

便通を悪くする食材

小麦 小麦に含まれるグルテンというタンパク質は、水分を吸収すると粘着力が強く、腸粘膜に付着しするため排出しにくい食材です。またアレルギーのもと(アレルゲン)になるため、腸粘膜の炎症を起こすことがあり、腸内環境を悪化させやすいと言われています。小麦粉はグルテン量が多い順に、強力粉(パン、ピザ)、中力粉(うどん、ラーメン)、薄力粉(天ぷらの衣、クッキー)と分類されますので、パンやうどんにグルテンが多く含まれていることになります。

餅 もち米にはアミロペクチンという粘度の高いデンプンで構成されており、これまた腸粘膜にこびりつきやすのです。

便通を良くする運動 運動全般は血の巡りを良くするため便通をよくします。

特におすすめの運動は、①腹を凹ませる、②肛門を締める運動です。これならオフィスで仕事中、会議中でもできると思います。両手で腹の中に指を深く入れるようなマッサージも有効です。

便通を良くする排便姿勢

下の図は、左が便座に腰掛けたとき、右がしゃがんでいるときの直腸と肛門の角度が示されています。恥骨直腸筋という筋肉が直腸に巻き付いているので、座っているときは、直腸と肛門の角度が180度以下に曲がっていますが、しゃがむことでほぼ一直線になります。台に足を乗せて便座に座るとしゃがんだ姿勢になるので、時にはバズーカ砲のような排便を経験できますw。

https://detoxinista.com/squatty-potty-review/

食事と運動と排便姿勢を整えると、快適な排便が体験できます。食事と運動と排便姿勢を心がけて、スッキリした毎日を過ごしましょう。

以上です。

その57 いやな気分よ、さようなら

今年は新年早々、大地震や大事故が発生し、心中穏やかではないお正月を迎えました。こうした時期には気分が鬱々とし、頭がモヤモヤしてやる気がなくなることがあります。専門用語では反応性抑うつと言います。職場環境に心が反応してメンタル不調に陥る「適応障害」とも呼ばれます。それでは、環境に反応せずにいやな気分にならない方法はあるのでしょうか。

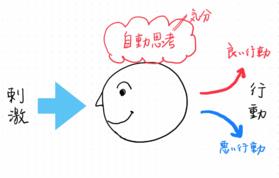

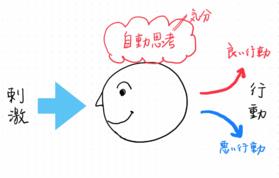

今日のテーマは「いやな気分よ、さようなら」です。いやな気分を払拭する基本原則は行動することです。静止しているといやな気分がどんどん増幅してきます。人間はそれまでの生活環境によって培われた固有の考え方があり、これを「自動思考」と言います。例えば、試験で悪い点数を取った時に「もうダメだ」と考え、勉強を放り出す人もいるし、「よーし、次こそは」と考え勉強時間を増やす人もいます。一般的に前者の行動は誤りであり、後者は正しい行動です。

下の図のように、ある刺激を受けると瞬間的に頭に浮かぶ思考が「自動思考」です。「自動思考」は「気分」と同義です。

その人の行動はその人に備わった自動思考に規定されるのです。ポジティブな自動思考であれば問題ありませんが、ネガティブな自動思考を持った人は、ある刺激を受けると気分が落ち込み、正しくない行動をとる傾向があります。ネガティブな自動思考をポジティブに変えるには、どうしたらいいでしょうか。長年かけて培われた自動思考を変えることは難しいので、行動を変えてみることが重要です。つまり、気が乗らなくても無理に正しい行動をしてみるのです。

先ほどの例では、試験に失敗して「もうだめだ」と思っても、気分を無視して勉強することです。キーワードは「いやいややる」「気分を無視して行動する」です。行動していると自然といやな気分がスーッとなくなってきます。

また対人関係でも、苦手な人と接する時は、いやだなという気分を無視して、初対面の人のように礼儀正しく振る舞っていると、いやな気分がなくなります。これらの方法は「認知行動療法」の一部であり、反応性うつ状態(適応障害)の治療に用いられます。反応性うつ状態は狭義のうつ病と異なり、薬物療法に反応しにくいので、このような行動変容(行動を前向きにすること)が大切になります。一方、狭義のうつ病は自動思考がポジディブな人に、特に誘因なく発症することが多く、抗うつ薬がよく効きます。

お正月明けは体が鈍っているせいか、物事に取り掛かるのが億劫になりがちです。その億劫さを無視して、先延ばししていたことに手をつけてみましょう。

以上です。

参考文献

デビット バーンズ 「いやな気分よ、さようなら」1997年 星和書店

今日のテーマは「いやな気分よ、さようなら」です。いやな気分を払拭する基本原則は行動することです。静止しているといやな気分がどんどん増幅してきます。人間はそれまでの生活環境によって培われた固有の考え方があり、これを「自動思考」と言います。例えば、試験で悪い点数を取った時に「もうダメだ」と考え、勉強を放り出す人もいるし、「よーし、次こそは」と考え勉強時間を増やす人もいます。一般的に前者の行動は誤りであり、後者は正しい行動です。

下の図のように、ある刺激を受けると瞬間的に頭に浮かぶ思考が「自動思考」です。「自動思考」は「気分」と同義です。

その人の行動はその人に備わった自動思考に規定されるのです。ポジティブな自動思考であれば問題ありませんが、ネガティブな自動思考を持った人は、ある刺激を受けると気分が落ち込み、正しくない行動をとる傾向があります。ネガティブな自動思考をポジティブに変えるには、どうしたらいいでしょうか。長年かけて培われた自動思考を変えることは難しいので、行動を変えてみることが重要です。つまり、気が乗らなくても無理に正しい行動をしてみるのです。

先ほどの例では、試験に失敗して「もうだめだ」と思っても、気分を無視して勉強することです。キーワードは「いやいややる」「気分を無視して行動する」です。行動していると自然といやな気分がスーッとなくなってきます。

また対人関係でも、苦手な人と接する時は、いやだなという気分を無視して、初対面の人のように礼儀正しく振る舞っていると、いやな気分がなくなります。これらの方法は「認知行動療法」の一部であり、反応性うつ状態(適応障害)の治療に用いられます。反応性うつ状態は狭義のうつ病と異なり、薬物療法に反応しにくいので、このような行動変容(行動を前向きにすること)が大切になります。一方、狭義のうつ病は自動思考がポジディブな人に、特に誘因なく発症することが多く、抗うつ薬がよく効きます。

お正月明けは体が鈍っているせいか、物事に取り掛かるのが億劫になりがちです。その億劫さを無視して、先延ばししていたことに手をつけてみましょう。

以上です。

参考文献

デビット バーンズ 「いやな気分よ、さようなら」1997年 星和書店