その70 継続と自己肯定

先日、私が通っている合気道道場の鏡開き式がありました。そこで合気道六段を允可(いんか、武道で昇段の際に用いられる文言で、許すという意味)された80代の方が、ご挨拶されました。「継続する上で大切なことは『自己肯定』だと思います」と。

稽古を続けて行く途中「自分はダメだ、下手くそだ、いくらやっても上手くならない、もうやめよう」と考えたり、逆に「週5回稽古に来て、短期間で黒帯をとった。自分はよくやったからもういいや」と考えたりしてやめるケースが多いのです。その証拠に、道場の名札は初段の人が一番多く、初段をとると稽古から離れてしまう人が多くみられます。

前者は、自分の達成を内面的に認めることができない、いわゆるインポスター(詐欺師)体験といい、1978年米国女性心理学者Clance, P.R.によって提唱されました。後者は、バーンアウト(燃えつき)と言われ、過剰なストレスが影響して稽古を継続できなくなります。いずれの状態も、自己肯定を高めることで回避できるとされています。

また、メンタル不調の方から「自己嫌悪しかないんです」とう言葉をよく聞きます。心身のエネルギーが低下している時に「自己肯定」すること、つまり自分を褒めるということは難しいと思います。「自己肯定」は「自己受容」すること、ありのままの自分を受け入れること、と説明されることもありますが、具体的にどうすればいいのでしょうか。

ここからは私見ですが、次の3つの絵をご覧ください。

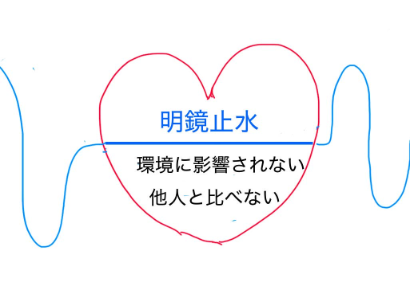

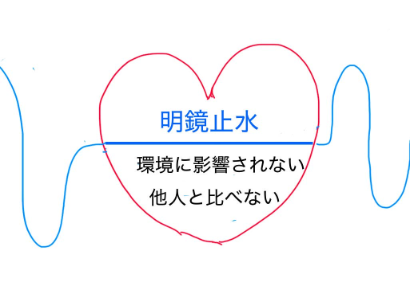

赤いハートは自分のこころを示しています。こころの内側の水がこころの外側の水に反応せず、波一つない状態(明鏡止水)が理想です。全く水面が乱れないようにすることは難しいと思いますが、自分を他人と比べないことが大切です。

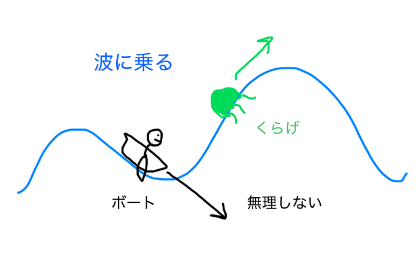

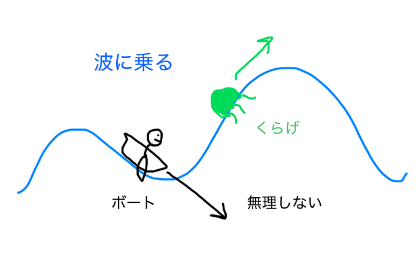

次の絵はうねる海面にボートに乗った自分を現したものです。うねる海面は気分の波を表しています。

気分が落ち込みそうになった時に無理をしてボートを漕いで進もうとすると、疲れてしまい、余計に落ち込む可能性があります。このような時は、くらげのように体の力を抜いて、気分の波に身を任せると時間とともに自然と気分が回復します。

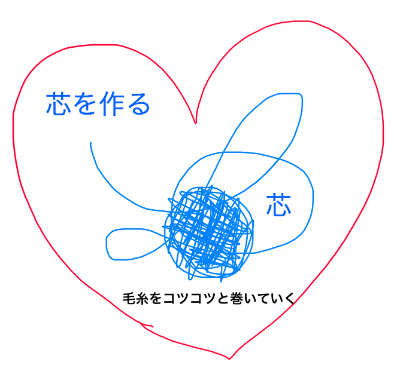

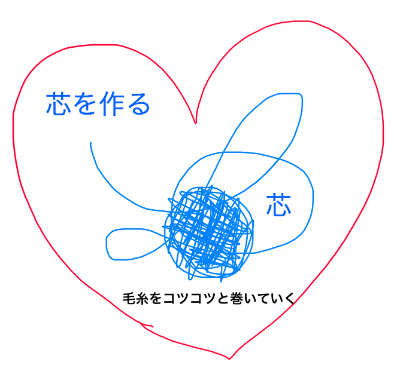

しかし、いつまでも自然に任せていては進歩はありません。左の図は、こころの中に毛糸の糸が散乱している状態を示しています。若い人はまだ毛糸を巻きとる時間が少なく(経験が少なく)、毛糸の玉も小さく不安定な心性なることは仕方ありません。歳とともに色々と経験を重ねることで、それは徐々に大きくなっていきます。途中で解けてしまうこともあるかもしれませんが、コツコツと巻いていくと芯が大きくなります。そうして絶対的な自己、唯一無二の自己をどんどん成長させます。

「継続は力なり(Practice makes perfect)」と言われますが、継続するためには「自己肯定」が必要で、それはすなわち①他人と比べない、②無理をしない、③できることをコツコツ行うのがよいのではないかと私は考えています。

皆さんは、合気道の演武をご覧になったことはあるでしょうか。合気道の素晴らしいところは、試合がないことです。他者と競い合うのではなく、相手と型稽古を繰り返し、お互いを尊重して技を高めていきます。年齢を重ねれば重ねるほど技に磨きがかかります。私の師範は70代と80代の方ですが、全く抵抗できません。凄いです。

今年はできるだけ稽古をして、少しでも自分の芯を大きくしたいと思っています。

以上です。

合気道 鈴木俊雄師範

Clance, P.R.; Imes, S.A. (1978). “The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics

and therapeutic intervention.”Psychotherapy: Theory, Research and Practice 15 (3): 241–247.

doi:10.1037/h0086006.

HJ Freudenberger (1974).”Staff Burnout”. Journal of social issues

稽古を続けて行く途中「自分はダメだ、下手くそだ、いくらやっても上手くならない、もうやめよう」と考えたり、逆に「週5回稽古に来て、短期間で黒帯をとった。自分はよくやったからもういいや」と考えたりしてやめるケースが多いのです。その証拠に、道場の名札は初段の人が一番多く、初段をとると稽古から離れてしまう人が多くみられます。

前者は、自分の達成を内面的に認めることができない、いわゆるインポスター(詐欺師)体験といい、1978年米国女性心理学者Clance, P.R.によって提唱されました。後者は、バーンアウト(燃えつき)と言われ、過剰なストレスが影響して稽古を継続できなくなります。いずれの状態も、自己肯定を高めることで回避できるとされています。

また、メンタル不調の方から「自己嫌悪しかないんです」とう言葉をよく聞きます。心身のエネルギーが低下している時に「自己肯定」すること、つまり自分を褒めるということは難しいと思います。「自己肯定」は「自己受容」すること、ありのままの自分を受け入れること、と説明されることもありますが、具体的にどうすればいいのでしょうか。

ここからは私見ですが、次の3つの絵をご覧ください。

赤いハートは自分のこころを示しています。こころの内側の水がこころの外側の水に反応せず、波一つない状態(明鏡止水)が理想です。全く水面が乱れないようにすることは難しいと思いますが、自分を他人と比べないことが大切です。

次の絵はうねる海面にボートに乗った自分を現したものです。うねる海面は気分の波を表しています。

気分が落ち込みそうになった時に無理をしてボートを漕いで進もうとすると、疲れてしまい、余計に落ち込む可能性があります。このような時は、くらげのように体の力を抜いて、気分の波に身を任せると時間とともに自然と気分が回復します。

しかし、いつまでも自然に任せていては進歩はありません。左の図は、こころの中に毛糸の糸が散乱している状態を示しています。若い人はまだ毛糸を巻きとる時間が少なく(経験が少なく)、毛糸の玉も小さく不安定な心性なることは仕方ありません。歳とともに色々と経験を重ねることで、それは徐々に大きくなっていきます。途中で解けてしまうこともあるかもしれませんが、コツコツと巻いていくと芯が大きくなります。そうして絶対的な自己、唯一無二の自己をどんどん成長させます。

「継続は力なり(Practice makes perfect)」と言われますが、継続するためには「自己肯定」が必要で、それはすなわち①他人と比べない、②無理をしない、③できることをコツコツ行うのがよいのではないかと私は考えています。

皆さんは、合気道の演武をご覧になったことはあるでしょうか。合気道の素晴らしいところは、試合がないことです。他者と競い合うのではなく、相手と型稽古を繰り返し、お互いを尊重して技を高めていきます。年齢を重ねれば重ねるほど技に磨きがかかります。私の師範は70代と80代の方ですが、全く抵抗できません。凄いです。

今年はできるだけ稽古をして、少しでも自分の芯を大きくしたいと思っています。

以上です。

合気道 鈴木俊雄師範

Clance, P.R.; Imes, S.A. (1978). “The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics

and therapeutic intervention.”Psychotherapy: Theory, Research and Practice 15 (3): 241–247.

doi:10.1037/h0086006.

HJ Freudenberger (1974).”Staff Burnout”. Journal of social issues